こんにちは。NPO法人ヴァリアスカラーズの渥美です。

私たちは行き場のない犬や猫の保護・譲渡活動を行っています。

殺処分は、犬猫の命を行政がやむをえず奪うこと。各所で殺処分を減らすための動きが取られていますが、いまだに年間1万頭ほどが殺処分されています。

この記事では、

・年間どのくらいの犬猫が殺処分されているのか?

・なぜ犬猫の殺処分はなくならないのか?

・殺処分をなくすために私たちにできることはあるのか?

これらについて私なりに解説していきます。保護施設を運営しているからこそ見えてくるリアルな現状についてもお伝えできればと思います。

この記事を読めば、犬猫の殺処分の現状を理解し、私達が「個人単位でも」できることが見えてくるはずです。ぜひご参考にしていただければと思います。

本題の前に少し自己紹介

NPO法人ヴァリアスカラーズの代表理事を務めさせていただいております、渥美直幸と申します。

私は20代前半に犬の訓練について学び、その後ペット専門学校の講師を続けながら、犬の訓練士として家庭犬の問題行動の改善や、お悩み相談などを行ってきました。

これまで多くのスタッフや飼主様に支えられ、そして何より多くの犬や猫に助けられて今があります。その感謝の思いから、42歳の時にヴァリアスカラーズを立ち上げました。小さいながらも保護施設を建設し、今に至ります。

まだまだ未熟な私ではありますが、私の残りの人生で出来ることは何か?と考え、将来もっと犬や猫を取り巻く環境がクリーンな世界として残せるように、一歩一歩前進したいと思い日々活動させていただいております。

- 殺処分の現状

- なぜ犬猫殺処分をするのか?それには理由がある

- ペット業界、飼い主、野良動物の問題。それぞれに課題がある

- 私たち個人にもできること

- まとめ

殺処分の現状

下記にある資料を参考に考えると全体像としては犬も猫も殺処分を行う件数は年々減少していることがわかります。ただ、殺処分「ゼロ」という目標にはほど遠い数字が並んでいます。

ここでの最終のデータである令和5年度でみると、殺処分した頭数は犬で2,118頭、猫で6,899頭とあります。大きな数字ではイメージがわかないかも知れないので、イメージしやすいように1日に換算すると、犬は5頭〜6頭、猫は18頭〜19頭ほど殺処分されてしまっているということになります。

私達犬好き猫好きは、この現状を理解した上で、この先この数字を減らすにはどうしたら良いのか?と頭を悩ませているのです。

出典:環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」より

なぜ犬猫殺処分をするのか?それには理由がある

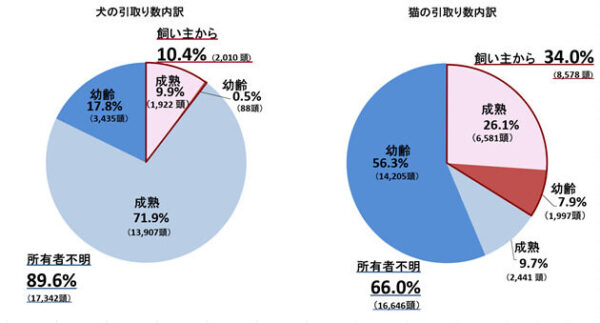

そもそも保護することとなった犬や猫の引き取り数の内訳は?

犬や猫が行政に保護される背景には、大きく分けて「飼い主がいる動物」と「飼い主がいない動物」という違いがあります。

環境省は、収容される犬猫の引き取り理由を以下の3つに分類しています。

① 飼い主からの引き取り(飼育困難など)

② 飼い主不明(野良犬・野良猫の保護)

③ 災害や事件など特殊な理由

出典:環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」より

実際には、②の「飼い主不明」が全体の8割以上を占めており、多くが野良猫や野犬として捕獲されたり、段ボール箱に入れられて捨てられていたりするケースです。

近年ではTNR(捕獲→不妊手術→元の場所へ戻す)活動の広がりにより、野良猫の殺処分数は減少傾向にありますが、地域によっては未だに数多くの個体が保護され、行き場を失っています。

一方で、①の「飼い主からの引き取り」も見逃せません。

高齢や病気、経済的理由、引越しなど、やむを得ない事情がある場合もありますが、中には「想像より手がかかるから」「吠えるようになったから」「子どもが飽きたから」といった身勝手な理由で手放される例もあります。

そして③の「特殊事情」には、災害時に保護された動物や、虐待・多頭飼育崩壊の現場から引き取られた動物たちが含まれます。彼らは心身ともに傷ついており、譲渡までに時間がかかることも少なくありません。

つまり、「殺処分」の前段階である「保護」に至るまでにも、社会全体が抱える課題がいくつも存在しているのです。

犬猫殺処分にはいくつかの理由が設けられている

では、保護された犬や猫がどのような場合に殺処分の対象となるのでしょうか。

行政施設では、以下のような理由によって殺処分が行われています。

A:譲渡することが適切ではないと判断された場合

B:上記A以外の理由による殺処分

C:引き取り後の死亡

これらをもう少し身近な言い回しでご説明いたします。

A: 譲渡することが適切ではないと判断された場合

(例:治癒の見込みのない病気、攻撃性が強い、重度の負傷・衰弱など)

この分類では、動物の健康状態や行動特性などから、譲渡が不適切と判断されたケースが含まれます。

たとえば、末期の感染症や悪性腫瘍などで治癒の見込みがなく、苦痛を伴う状態にある場合、安楽死という選択が取られることがあります。

B:上記A以外の理由による殺処分

(例:譲渡先の確保が困難、適切な飼養管理が不可能など)

こちらは、①のような明確な健康上・行動上の問題があるわけではないものの、さまざまな事情から譲渡が難航したケースです。

たとえば

・慢性的な人手不足や施設の過密によって、十分なケアや訓練ができない

・成猫や中型犬など、譲渡先からの希望が少なくマッチングが成立しにくい

・地域の譲渡ボランティア団体への受け入れ余地がなくなっている

この分類では、「本当なら譲渡可能なはずの命」であっても、人的・物理的な制約により譲渡へのステップが踏めない状況が存在します。

本来、助かる可能性のある命がこの分類に含まれているという点は、私たちが最も強く問題視している部分でもあります。

C:引き取り後の死亡

こちらは殺処分ではなく、収容後に自然死または治療の甲斐なく死亡したケースを指します。

施設に到着した時点ですでに衰弱が進んでいた、事故などにより重傷を負っていた、あるいは感染症に罹患していたなどの理由で、人の手では助けることができなかった命が含まれます。

行政の統計上は殺処分と別にカウントされることが多いですが、私たちとしては「救いたくても救えなかった命」として、このカテゴリーに対しても丁寧な向き合いが必要だと考えています。

命の「選別」が行われる前に、できることがある

上記のように、犬や猫の殺処分には、行政上の理由が定められています。

それを知ることで、私たちが向かうべき方向が少しずつ見えてきます。

まず、「C:引き取り後の死亡」はどうしようもない場合が多く、私たちも受け入れざるを得ないと感じています。

でも、問題は「A:譲渡が適切ではないと判断された場合の殺処分」と「B:A以外の理由による殺処分」です。

当団体では、Aの中でも「攻撃性がある」と判断された犬たちを保護しています。

確かに攻撃性はあります。でも、今では私たちの施設で元気に暮らしています。

ここで疑問なのは、「誰が攻撃性ありと判断したのか?」ということ。

同じ犬でも、見る人によって受け止め方は違いますし、改善の可能性も変わってきます。

病気の回復についても、人によって判断が分かれることは多いのではないでしょうか。

だから私は、《どれほどの専門的な視点が関わって判断されたのか?》が、殺処分を減らすための重要な視点だと思っています。

一番深刻なのは「B:A以外の理由による殺処分」です

たとえ命を救えても、「その後どこで飼うのか?」という現実的な問題が立ちはだかります。

この問題を解決するには、

・国に税金の使い道を要望し続けるか

・自分で保護施設をつくるか、のどちらかです。

私の場合は後者でした。

結果、命を守る活動として、犬や猫にかかる費用の前にただただ借金返済といった悲しい問題が増えます・・・(泣)

深刻な問題ではありますが、借金のお話はまた機会があるときにします。

殺処分には理由があります。でも、それで終わらせてはいけません。

「誰が、どう判断しているのか?」「救える命を守る仕組みはあるのか?」

その一つひとつに目を向けていくことで、きっと未来は変えられると信じています。

ペット業界、飼い主、野良動物の問題。それぞれに課題がある

殺処分の背景には、「なぜその命が行き場を失ってしまったのか?」という根本的な問題があります。

その原因は、単に一部の人のモラルの問題だけでなく、社会の仕組みそのものに目を向ける必要があると私たちは考えています。

「仔犬を販売するな!買うな!」ではなく、そもそもペットショップで仔犬を扱う必要があるのか?

私は「仔犬や仔猫を飼うな」「ペットショップをなくせ」と主張したいわけではありません。

ただ一つ問いかけたいのです。本当に今のように、ペットショップで仔犬を扱う必要があるのでしょうか?

現状では、子犬や子猫は「かわいさ」や「小ささ」が商品価値とされ、店舗に並びます。

しかし、店舗に出る前に病気で亡くなってしまった命や、売れ残って処分される命も少なくないのです。

本来、動物たちの命は「売れる・売れない」で価値が決まるものではないはずです。

にもかかわらず、人の都合とビジネスの流れの中で“商品化”され、価値の有無を一方的に決められてしまっている現実があります。

すべての命に責任を持つ仕組みが整っていない中で、“とりあえず売る”という流れが続いているのだとしたら、

それは業界だけでなく、私たち一人ひとりがもう一度立ち止まって考えるべきことだと思います。

仔犬・仔猫を欲しがる傾向に「待った!」

「どうせ飼うなら、小さいうちから育てたい」

そんな気持ちはよくわかります。私自身、そう思っていた時期もあります。

でも、その“かわいいから”という理由だけで命を選ぶことに、少しだけ“待った”をかけてほしいのです。

今、日本中の保健所や動物愛護センター、そして私たちのような保護団体には、

行き場を失った成犬・成猫がたくさんいます。

中には、人に心を閉ざしてしまった子や、年齢的にもうあまり長く生きられない子もいます。

でも、彼らにも人を求める気持ちや、生きる力は確かにあるのです。

仔犬や仔猫を迎える前に、

「今この瞬間にも新しい家族を待っている命がいる」

という事実に、少しだけ目を向けていただけたらうれしいです。

野良犬猫を必ず保護しなくてはならないものなのか?

野良犬や野良猫を見かけると、「可哀想だから保護しなきゃ」と思う方も多いかもしれません。

でも、本当にすべての野良動物を保護することが“正解”なのでしょうか?

実際、私たちのような保護団体でも、「すぐに保護してください」「見かけた場所へ捕まえに行ってください」といった連絡を頻繁にいただきます。

その気持ちは本当にありがたいのですが、保護=解決、とは限らないのです。

たとえば、野良猫の場合――

その地域に根づいて暮らしている「地域猫」として静かに生きている子もいます。

保護して施設に入れた途端、ストレスで体調を崩すケースもありますし、そもそも人に慣れていない子にとっては、捕獲されることそのものが大きな負担になります。

野良犬についても、無理に捕まえることでパニックを起こしたり、人や他の動物への攻撃性を高めてしまうことがあります。

だからこそ、「まず保護すればいい」という考えではなく、その子にとって本当に幸せな形は何か?を一つひとつ丁寧に考えることが大切だと思うのです。

もちろん、明らかに病気だったり、交通量の多い場所にいるなど危険な状況であれば、保護が必要な場合もあります。

でもそれは、命を守るための最善策として行うべきであって、機械的な“対応”であってはいけないと、私たちは感じています。

私たち個人にもできること

殺処分の問題は、ペット業界や行政だけでなく、私たち一人ひとりにも関わるものです。

「何かしたいけど、何をしたらいいかわからない」と思う方も多いかもしれませんが、できることはたくさんあります。

ここでは、その中でも特に私たちがお願いしたい4つの方法をご紹介します。

犬猫の里親になる

まず、保護犬や保護猫の「家族」になっていただくこと。

これが、最も直接的で、そして確実に命を救う方法です。

現在も全国の保健所や保護施設には、新しい家族を待っている犬や猫たちがたくさんいます。

中には病気を抱えていたり、人間に不信感を持っていたりする子もいますが、それでも人と生きていくことをあきらめていない命ばかりです。

「大変そう」「難しそう」と感じる方もいると思いますが、実際に里親になった方からは、

「迎えて本当によかった」「思ったよりずっと幸せな時間だった」という声を多くいただいています。

もちろん、事前に準備や心構えは必要です。

でも、それさえあれば、保護犬・保護猫との暮らしはかけがえのないものになるはずです。

ボランティアとして参加する

「里親にはなれないけれど、何か関わってみたい」という方には、ボランティアという形での参加をおすすめしています。

どんな小さな内容でも多くの人がボランティアに参加することでよりよい環境が守られます。

・散歩や給餌などの施設作業

・保護犬・猫の一時預かり

・譲渡会やイベントの手伝い

・医療搬送や事務作業の支援 など

「特別な資格がないとダメなんじゃ?」と心配される方もいますが、そんなことはありません。

“やってみたい”という気持ちが、何より大切な力になります。

週に1回でも、月に1回でも。できる範囲で構いません。

小さな力でも集まれば、確実に支えになります。

寄付

お金による寄付

保護活動には、日々さまざまな費用がかかっています。

医療費、ワクチン・予防薬代、フード代、施設の維持費…どれも必要不可欠な支出です。

たとえ1円でも、多くの人が寄付という行動を選んでくださることに、大きな意味があります。

先ほど他の項目でもお伝えしたように、まず「この問題を知ってもらうこと」。そして、知った人それぞれが、負担に感じない範囲で少額の寄付をしてくださることが、私たちの理想です。

さらに、継続的にご寄付いただけることで、ようやく犬や猫たちの暮らしを安定させることができる。これが現実です。

物資による寄付

お金だけでなく、物による支援もとても助かります。

具体的には、次のようなものが日々必要とされています:

・ドッグフード・キャットフード

・ペットシーツ

・毛布やバスタオル

・おもちゃやケージ用品など

もちろん、すでにご自宅で使わなくなったものを寄付していただくことも、私たちにとっては本当にありがたい支援です。

ただ、より有効な支援になるのは、一度各保護団体にお問い合わせいただき、「今、どんな物資が必要か?」を確認してから寄付していただくことです。

必要なものを、必要なタイミングで届けていただけると、現場としてはとても助かります。

SNSなどを活用する

「里親にもなれない、ボランティアも難しい、でも何かしたい」

そんな方は、ぜひSNSでの拡散・シェアという形でのご協力をお願いします。

いま、SNSを通じて一頭の保護犬や保護猫の存在を知った人が、実際に里親になったという事例がたくさんあります。

・譲渡会の告知をシェアする

・保護犬・猫の情報をリポストする

・活動内容に“いいね”やコメントを残す

たった1回の投稿でも、誰かの目にとまることで命がつながることがあるのです。

「こんなことでいいのかな?」と思うかもしれませんが、

私たちにとっては、その1アクションが本当に心強い支えになります

私たちは、完璧な支援を求めているわけではありません。

できることを、できる範囲で、あなたのペースで。

その一歩が、今まさに助けを必要としている命をつなぐ力になると信じています。

殺処分がなくなる未来へ。私たち一人ひとりができることを

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。

犬や猫の殺処分について、「なぜ起きるのか?」「なぜなくならないのか?」――

そして、「私たちにできることは何か?」という問いに向き合ってきました。

殺処分には確かに行政上の理由があります。

しかし、それだけを知って終わらせるのではなく、その背景にある社会の仕組みや、個々の判断、そして“行き場を失った命”がそこにいる現実にも、しっかりと目を向けていくことが大切です。

私自身、攻撃性があると判断された犬たちを引き取り、日々一緒に暮らしています。

「この子たちは本当に救えなかった命なのか?」と、思わずにはいられません。

殺処分の問題は、ペット業界や行政だけの課題ではなく、私たち一人ひとりが選び、関わることのできる問題です。

・保護犬や保護猫の里親になる

・ボランティアとして少しの時間を使う

・継続的に寄付をする、物資を届ける

・SNSで情報を広める

どれも特別なことではありません。

「今の自分にできることを、無理なく続ける」

その積み重ねこそが、命をつなぎ、社会の在り方を変えていく力になると、私は信じています。

人の都合で恵まれなかった犬猫に、本来手にすることが出来る最低限の幸せを…1人ひとりの行動で、実現に一歩ずつでも近づけることが大切です。

ぜひ、ご自身ができるものは何か?を考えるきっかけとなればと思います。

ヴァリアスカラーズでは、殺処分ゼロを目指して里親募集や寄付の受け付けも実施しております。

少しだけでも何か出来たらと思っていただけましたら、ご協力をお願いいたします。

皆さまからのご支援が私たちの、そしてなにより犬猫の生きる力になります!

1頭でも多くの命を救うために、ぜひご支援・ご協力をお願いいたします。